—

Résumé

À partir de l’étude du livre extraordinaire d’Honorat Rambaud de 1578 proposant un nouveau système d’écriture phonétique de la langue française pour constituer un remède contre l’ignorance et assurer une diffusion internationale du français, il s’agit dans cet article de dégager quelques dimensions « écologiques » des problèmes orthographiques. Ces dimensions sont discutées dans le contexte de notre actualité numérique, où nos pratiques d’écriture se trouvent sur le point de connaître des bouleversements radicaux, dont nous sommes encore très loin de prendre la mesure. Le détour initial par le XVIe siècle sera donc l’occasion de prendre un peu de recul envers notre présent, de façon à gagner peut-être un peu de perspective (en passant notamment par les analyses pionnières de Flusser) face à ce que pourrait nous proposer l’avenir de l’écriture en milieu numérique. Le dépérissement du problème orthographique par la commande vocale, la correction automatique, l’auto-complétion, etc., en tant que symptôme d’une situation critique, appelle plus généralement un design écologique capable de renforcer la place des catalyseurs de réflexivité, des exhausteurs de causalité et des vecteurs d’égalité.

Texte écrit en 2022 pour compléter les actes du colloque « Les écologies du numérique » organisé par l’Ésad Orléans (ÉCOLAB) en 2017 et 2018.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’EUR ArTeC financée par l’ANR au titre du PIA ANR-17-EURE-0008.

—

Mots clé

Écologie, code, orthographe, correcteur automatique, Flusser, Honorat Rambaud

—

Biographie

Yves CITTON

Professeur de littérature et media à l’université Paris 8, il a été jusqu’en 2021 directeur exécutif de l’EUR ArTeC (Arts, Technologies, numérique, médiations humaines et Création). Il codirige la revue Multitudes et a publié récemment Altermodernités des Lumières (Seuil, 2022), Faire avec. Conflits, coalitions, contagions (Les Liens qui Libèrent, 2021), Générations Collapsonautes. Naviguer en temps d’effondrements (avec Jacopo Rasmi, 2020), Contre-courants politiques (2018), Médiarchie (2017), Pour une écologie de l’attention (2014), Zazirocratie (2011).

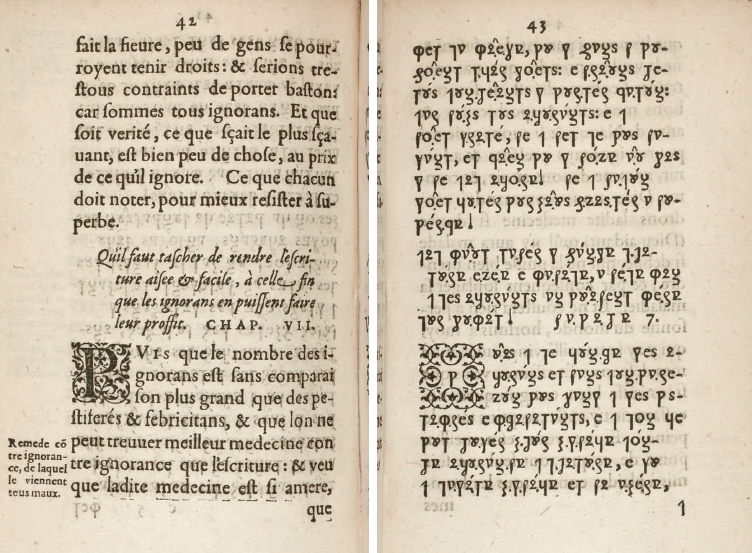

En 1578, un maître d’école marseillais du nom d’Honorat Rambaud fait paraître un livre proprement extraordinaire, sur lequel il a travaillé pendant les trois décennies précédentes en lien étroit avec son travail de pédagogue. Sous le titre de La declaration sur les abus que l’on commet en escrivant, et le moyen de les eviter, & representer nayvement les paroles : ce que jamais homme n’a faict, il dévoile au monde un nouveau système d’écriture de la langue française, strictement phonétique, qu’il illustre derechef en faisant imprimer son livre dans une version bilingue, graphie traditionnelle sur la page de gauche, graphie phonétique réformée sur la page de droite.

Sa volonté de réformer l’écriture du français n’est nullement originale. De grands débats avaient eu lieu vers le milieu du siècle, autour de nombreuses initiatives venant d’auteurs et de philosophes plus ou moins proches de la Pléiade (Pelletier du Mans, Louis Meigret). Le manque de correspondance entre le français phonique et le français graphique suscitait des plaintes de natures multiples, allant de la difficulté d’apprentissage pour les enfants au manque de rationalité du système en vigueur, censé empêcher la langue française de s’imposer au niveau international comme alternative au latin.

Dans les pages qui suivent, je vais revenir brièvement sur l’intervention (tardive) d’Honorat Rambaud dans cet épisode de la longue querelle orthographique qui renaît en France à périodicité irrégulière, mais obstinée. Comprendre la façon – apparemment intuitive, mais en réalité assez étonnante – dont le maître d’école marseillais pose le problème nous aidera à repérer quelques dimensions « écologiques » des problèmes orthographiques. Ces dimensions seront ensuite discutées dans le contexte de notre actualité numérique, où nos pratiques d’écriture se trouvent sur le point de connaître des bouleversements radicaux, dont nous sommes encore très loin de prendre la mesure. Le détour initial par le XVIe siècle sera donc l’occasion de prendre un peu de recul envers notre présent, de façon à gagner peut-être un peu de perspective face à ce que pourrait nous proposer l’avenir de l’écriture en milieu numérique.

Honorat Rambaud articule un argumentaire humaniste (devenu pour nous) très classique dans sa justification des bienfaits ainsi que de la nécessité de l’éducation par le moyen de l’écrit, à l’âge où l’imprimé commence à faire sentir sa puissance transformatrice. Nous sommes tou·tes né·es ignorant·es, et la chose la plus utile et la plus raisonnable que nous puissions faire les un·es pour les autres (ainsi que pour nous-mêmes) est de travailler à soigner cette maladie originelle qu’est l’ignorance : « devons estre plus diligents de cercher remedes pour soulager, instruire & enseigner les ignorans que pour guerir les pestiferés & febricitans : veu que ignorance seule fait plus de maux que toutes les autres maladies ensemble[1] ». Ce travail d’éducation peut s’accomplir par au moins trois voies : « pour avoir sciences & bons enseignemens, est necessaire voir beaucoup de païs, ouïr parler beaucoup d’hommes sages, discrets & savants, & lire plusieurs bons livres[2] ». Les voyages et la rencontre de personnages extraordinaires n’étant pas à la portée de tout un chacun, le recours à l’imprimé vient par bonheur au secours des moins favorisé·es : « car en lisant, l’homme peut voir tout le monde & ouïr parler les plus excellents hommes du monde, & non seulement ceux qui sont en vie, ains ceux qui ont vecu par le passé (chose tres admirable)[3] ».

Son problème de pédagogue et de philanthrope vient de ce que, tel qu’il est administré en cette fin de XVIe siècle, ce merveilleux remède à l’ignorance qu’est l’imprimé est rejeté par les pauvres patients, du fait de la terrible amertume que confèrent les difficultés orthographiques à cette potion magique :

« Si sommes bons medecins & apothicaires, & amis de la Nature, & si avons pitié des povres ignorans presents & advenir, comme devons avoir & comme Dieu nous commande, rendrons ladite medecine si douce (Dieu aidant) qu’il n’y aura malade si débile, qui ne la puisse bien prendre, & par consequent soulager sa maladie[4] ».

Ces citations mériteraient de longs commentaires, tant le contexte culturel dans lequel elles s’inscrivent est à la fois remarquablement proche et considérablement distant de ce que nous avons aujourd’hui en tête en discutant de réformes orthographiques[5]. Trois remarques rapides doivent toutefois être faites pour mesurer la radicalité du geste opéré par Honorat Rambaud.

Premièrement, alors que ses collègues réformateurs s’étaient – sagement – bornés à utiliser l’alphabet hérité du latin pour instaurer une conformité entre graphie et phonie (avec un recours occasionnel à quelques signes diacritiques déjà entrés dans les usages), le maître d’école marseillais sort de son chapeau un alphabet complètement nouveau, basé sur un découpage syllabique absolument original, plus rigoureux peut-être dans sa bi-univocité graphie <> phonie que les systèmes rivaux, mais parfaitement irréaliste du point de vue d’une implémentation effective. (Le miracle, bien digne d’admiration, est qu’il soit parvenu à convaincre un imprimeur de faire fondre les polices de caractères nécessaires à l’impression d’une version bilingue de son traité de 200 pages.)

Deuxièmement, la rareté du souci d’instaurer une correspondance bi-univoque entre graphèmes et phonème témoigne, chez ses concurrents réformistes, d’un primat de l’activité de lecture par rapport à l’activité d’écriture. Dans cette seconde moitié du XVIe siècle, si l’on veut réformer la graphie du français, c’est avant tout pour faciliter la tâche de celles et ceux qui souhaitent combattre la maladie de l’ignorance en lisant des textes imprimés. Très peu de théoriciens de l’époque se soucient de l’hésitation que peuvent avoir les scripteurs en se demandant s’il faut faire l’accord d’un participe passé ou mettre un ph au lieu d’un f dans un mot venu du grec ancien. La plupart des problèmes que nous discutons actuellement à chaque poussée de fièvre réformiste ne tient pas tant à la complexité de nos usages graphiques qu’à l’imposition d’une norme unique, dont le non-respect entraîne d’importants effets de stigmatisation. Les problèmes d’écriture ne sont devenus aigus, parce que socialement disqualifiants, que du moment où l’alphabétisation a commencé à se répandre dans la quasi-totalité de la population, au cours du XIXe siècle : les classes dominantes ont alors dû recourir à l’imposition d’une norme orthographique unique strictement sanctionnée pour affirmer et sanctionner leur distinction. En principe – mais il y a bien sûr très loin des principes aux faits – les « problèmes » de l’orthographe française pourraient se régler très facilement, sans même avoir besoin de réformer l’orthographe elle-même, en se contentant d’en libérer les usages, c’est-à-dire en acceptant que la même pluralité non-stigmatisée y règne que cela a été le cas jusqu’au XIXe siècle. On sait que Voltaire (ou son secrétaire) pouvait écrire filozofie sans que son statut de prince des philosophes ou des poètes n’en soit aucunement affecté.

Troisièmement, la radicalité d’Honorat Rambaud perce à la surface de son texte par des notations qui n’ont pu que susciter la perplexité des plus rationalistes de ses lecteurs. Que trente ans d’efforts consacrés à réformer non seulement l’orthographe, mais l’alphabet utilisé pour transcrire le français oral soient attribués au travail d’un « ami de la Nature », comme le proclamait une citation précédente, n’a guère de quoi nous surprendre. Les réformateurs ont de tout temps prétendu qu’il était plus « naturel » que les graphies s’accordent aux phonies selon des règles simples à apprendre et à respecter. C’est pourtant à une conception exceptionnellement inclusive de « la Nature » et du « monde » que le pédagogue fait appel pour justifier l’importance de son innovation :

« voyant que l’imperfection de l’alphabet interessoit tous hommes, femmes & enfans, presents & advenir, & mesmes les bestes, les arbres, & herbes, comme entendent ceux qui ont bon jugement, ay laissé de remedier à moymesme & à ma maison, pour (moyennant l’aide de Dieu) remedier à l’imperfection de l’alphabet, veu & bien consideré le bien indicible qui s’en peut suyvir, si le monde s’en veut servir, comme je désire[6] ».

Si les enfants et les étrangers sont les cibles et les bénéficiaires habituels des volontés de réformes orthographiques du XVIe siècle, si les femmes leur sont parfois généreusement associées, il est aussi rare qu’étonnant de voir « les bêtes, les arbres & herbes » ajoutées à la liste. Seules nos oreilles dressées à l’éco-critique peuvent (peut-être) (re)commencer à comprendre ce qu’a pu vouloir dire Rambaud à travers une affirmation apparemment si loufoque. En quoi « la médecine » de l’écriture, et en particulier celle de l’imprimé, peut-elle intéresser le règne végétal et les animaux non-humains ?

Michel de Certeau, dans son si beau texte sur le pouvoir scripturaire, relève à quel point ce que les humain·es commencent par écrire sur du papier en arrive vite à s’inscrire sur les corps, les villes et les paysages qui composent leur monde[7]. L’ordre d’un maréchal peut détruire une ville. Un texte de loi peut protéger ou ravager une forêt. Une formule chimique, d’abord gribouillée sur un bloc-note maculé de souillures, peut sanctionner la mort d’espèces complètes d’insectes. Un récit émouvant peut nous sensibiliser au silence des oiseaux au printemps, et nous pousser à interdire l’épandage d’herbicides ou de pesticides dans nos champs. Rambaud voyait juste : la plus ou moins grande perfection de nos alphabets est bel et bien l’affaire non seulement de tous hommes, femmes et enfants, présents et à venir, mais aussi des bêtes, des arbres et des herbes.

Cette écologie alphabétique mérite d’être identifiée comme telle[8]. Ce qui s’imprime sur nos papiers ou sur nos écrans n’y reste que rarement cantonné. Sa vocation est de reconfigurer notre univers tridimensionnel à partir des figures tracées de façon linéaire sur des plans d’inscription. Nos interventions langagières sont cosmopoétiques. Les façons dont nos désirs, nos angoisses, nos pensées, nos communications « s’écrivent » sont certes conditionnées par les limitations du monde matériel dans lequel nous vivons. Mais ces façons ont en retour une importante puissance de reconditionnement de ce monde matériel. Les insuffisances des écologies alphabétiques issues des révolutions modernisatrices, qui étaient en train de fermenter dans l’Europe d’Honorat Rambaud, sont la cause directe des ravages de nos milieux de vie planétaires constatés avec horreur en ce début de XXIe siècle. « Pauvres ignorants » en termes d’écologie alphabétique, nous avons certes encore beaucoup à apprendre avant de devenir « bons médecins & apothicaires, & amis de la Nature ».

Peu de penseurs nous aident autant à comprendre l’écologie du numérique que Vilém Flusser et Friedrich Kittler. Le second invite à renverser nos présupposés trop rassurants quant aux procédures d’écriture impliquant des machines de computation. Depuis que les micro-processeurs ont dépassé une certaine taille de miniaturisation, une certaine puissance de computation et un certain degré d’opacité verrouillé pour leur fonctionnement en « mode protégé », il est devenu largement illusoire de penser que nous programmons ce que font les machines, et beaucoup plus réaliste d’avouer que nos appareils ont déjà écrit par avance (« pro-grammé ») ce que nous écrivons à travers eux[9].

Dans ses réflexions pionnières des années 1980, Vilém Flusser analyse les dynamiques qui, en quatre temps et en quatre couches, ont bâti et continuent à reconstruire quotidiennement nos environnements numériques. À une première strate de représentations subjectives iconiques de nos réalités environnementales, telles qu’elles se sont développées depuis la grotte Chauvet et la sculpture antique jusqu’aux peintres figuratifs, s’est superposée une deuxième strate d’écriture alphabétique, qui a réduit la multi-dimensionnalité du réel à la linéarité du signifiant linguistique et de l’explication causale. C’est de cette deuxième couche qu’Honorat Rambaud chantait les louanges comme remède à l’ignorance. Depuis le XIXe siècle, avec l’invention de l’appareil-photo, du gramophone, de la caméra de cinéma, puis de la vidéo, une troisième strate de représentations objectives analogiques a permis de communiquer dans l’espace et le temps des captures de donnés sensibles qui, à la différence des anciens tableaux, n’avaient pas été filtrés-configurés par une subjectivité humaine et qui, à la différence des textes, pouvaient prendre en charge la multi-dimensionnalité du donné sensoriel sans le réduire à la linéarité du signifiant linguistique. Enfin, depuis le milieu du XXe siècle, une quatrième couche caractérisée par la numérisation computationnelle est venue traduire, relayer et reconfigurer de l’intérieur les trois strates précédentes, grâce à son pouvoir inédit de les simuler toutes et d’en analyser les paramètres en unités élémentaires discrètes recombinables à l’envi[10]. C’est certainement à partir de l’entrejeu de ces quatre strates, ainsi qu’à partir du pré-conditionnement de nos écritures humaines par nos écritures machiniques, qu’il faut poser tout problème relevant de l’écologie du numérique.

Quel cadre cela nous fournit-il pour envisager les évolutions à venir des questions orthographiques ? Nous assistons actuellement à l’émulation de la deuxième strate (celle de l’écriture linéaire) par une articulation entre la troisième (celle de la capture analogique) et la quatrième (celle de l’analytique computationnelle numérique). Le petit nom familier de ce bouleversement est « commande vocale », qui implique comme présupposé une capacité de « reconnaissance vocale ». Nos appareils numériques sont devenus assez performants pour être désormais capables de transcrire, et donc d’orthographier (avec un minimum d’erreurs), ce que nous exprimons par la voix. Les progrès de l’apprentissage profond – et le travail de millions de tâcherons du clic sous-payés pour orienter, corriger et affiner la bêtise constitutive de l’Intelligence Artificielle[11] – ont rendu possible d’analyser et de distribuer de façon suffisamment riche et précise les corrélations effectuées entre les sons et les sens d’une langue parlée pour que des appareils de computation puissent désormais non seulement rédiger à l’écrit, mais traduire d’une langue à l’autre la plus grande partie de ce qui passe de nos bouches à nos oreilles et à nos cerveaux. Les conséquences de ces capacités absolument inédites nous échappent encore presque complètement.

Dans le cas particulier de l’orthographe de la langue française, ces innovations techniques ont pour effet de court-circuiter complètement le problème que s’ingéniait à résoudre Honorat Rambaud pour le compte du « pauvre ignorant » analphabète : « toutes les paroles des absents, soyent morts ou vifs, luy sont inutiles, & ne luy servent de rien, sinon que luy soyent maschees & mises dans l’oreille par la bouche d’un autre : tout ainsi que la nourrice masche le pain au petit enfant, & le luy met dans la bouche[12] ». Si les gramophones nous permettaient déjà d’entendre les paroles des absents, soit morts soit vifs, si les liseuses nous mettaient déjà les textes des livres dans l’oreille par leur bouche machinique, nous disposons désormais de logiciels capables de prémâcher nos paroles pour tenir la plume à la place de notre main.

De même que Marx envisageait un « dépérissement de l’État » en phase communiste, de même voyons-nous se profiler un dépérissement du problème orthographique au sein de l’écologie du numérique – et avec lui de l’exercice honni de la dictée ainsi que de la stigmatisation subie par les classes défavorisées, qui sont vouées à se prendre les pieds dans le tapis des règles byzantines de l’accord du participe passé. Dès lors que tout le monde peut dicter à son smartphone ce qu’il entend mettre par écrit, et passer le résultat à la moulinette d’un correcteur orthographique, le plus pauvre ignorant pourra non seulement entendre les morts lui transmettre leur sagesse, mais il pourra rédiger une lettre de motivation avec la même perfection orthographique que le plus huppé normalien de sa génération. Combien de centaines d’heures gagnées dans les programmes scolaires – où l’on pourra enfin se donner le temps de jouer avec l’écriture, plutôt qu’à devoir en subir l’orthographe ? Ce qu’il convient de réformer, en ce début de troisième millénaire, ce n’est plus l’orthographe française, comme on s’escrime en vain à le faire depuis quatre siècles, mais seulement sa pédagogie, court-circuitée de la façon la plus sommaire dès lors qu’il suffit de quelques heures pour maîtriser l’interface d’un logiciel de correction automatique.

On peut imaginer le dépérissement du problème orthographique comme un cas particulier d’une évolution plus large, qui consistera peut-être en un dépérissement des claviers. Dès lors que je peux tout dicter (sans faute) à mes machines et à mes imprimantes, pourquoi perdre mon temps à apprendre et perfectionner la dactylographie ? Pourquoi passer par la lenteur et l’imperfection des doigts, dès lors que la voix devient texte par la vertu instantanée de la computation ? Peut-être nos enfants parleront-ils de notre époque comme ayant été celle des « machines sourdes » – de la même manière que nous évoquons les premières décennies du XXe siècle comme l’âge du « cinéma muet ».

Avouons qu’il est consternant qu’une telle abolition du pensum orthographique ne soit jamais sérieusement envisagée dans les discussions sur la réforme des programmes scolaires. L’écologie propre au numérique est porteuse de puissances qui dépassent encore dramatiquement les limites si étroites de nos imaginations politiques et pédagogiques. Tout l’enseignement du français est à ré-envisager sous une lumière nouvelle, rien ne justifie l’inertie de la bêtise héritée devant l’urgence des améliorations possibles.

Reconnaissons toutefois dans le même souffle que les implications du solutionnisme technologique en matières orthographiques sont, bien entendu, infiniment plus intriquées, ambivalentes et retorses que ne le laisse entendre l’avenir radieux du dépérissement orthographique évoqué dans ce qui précède. Prenons le temps de déplier, même sommairement, quelques-uns des replis par lesquels les espoirs de Rambaud et les strates de Flusser s’enchevêtrent autour de ces questions. Ce sera l’occasion d’opérer quatre carottages ponctuels dans les complexités de l’écologie du numérique.

Relevons d’abord que ce qui est envisagé ici renverse la fameuse formule de Lawrence Lessig, code is law. Les programmeurs de correcteurs orthographiques s’efforcent d’élaborer sous forme de code ce qui relevait jusque-là de la norme d’usage, quelque peu rigidifiée sous forme de quasi-loi, en France, par cette inénarrable institution qu’est l’Académie française. Tirons-en comme premier enseignement que l’écologie du numérique ne saurait jamais être « naturelle », au sens où le propre de la « nature » est de faire naître et renaître des entités échappant sans cesse à ce qui aurait pu être leur définition programmatrice. Aucune « chose » ne peut advenir ou se trouver intégrée dans un environnement numérique par sa seule présence spontanée : n’existe en milieux numériques que ce qui a été préalablement institué et pré-paramétré comme un « objet ». Le message d’erreur Object reference not set to an instance of an object exprime emblématiquement ce trait fondamental de l’écologie du numérique : il faut que toute chose à laquelle il sera fait référence ait été préalablement définie comme une instance d’un « objet » pour pouvoir être prise en compte (« computée »). Aucun habitant de nos milieux vivants n’aurait survécu plus de quelques minutes, s’il avait été soumis à la même condition de fonctionnement. La vie tient précisément à la capacité d’intégrer (certains aspects de) ce qui en était préalablement exclu. La loi du numérique est que tout ait été préalablement encodé (ou, plus précisément, traduit en paramètres encodables), et cette loi est la négation de toute écologie vivable.

L’inscription de la norme orthographique dans un programme de code, s’appliquant automatiquement pour aligner les graphies sur « le bon usage », transforme celui-ci en seul usage possible, et altère donc profondément sa nature (même si la notion d’orthographe et le titre du livre de Grevisse inclinent déjà fortement dans ce sens). Il serait trop facile de dire qu’on perd en liberté ce qu’on gagne en égalité. L’écologie du numérique semble à première vue devoir exclure la pluralité des usages qui caractérisait les graphies françaises jusqu’au XVIIIe siècle. Dès lors que les environnements numériques ne reconnaissent que les choses qui auront été préalablement traduites en « objets », le code a besoin de standardisation. Les variantes graphiques sont le cauchemar des recherches de mots, à l’image de cet érudit dix-huitiémiste qui, à la fin des années 1990, commentait doctement sa découverte de voir le nom de Spinoza n’apparaître que très exceptionnellement dans toute l’Encyclopédie de Diderot – avant qu’on ne lui suggère de vérifier les centaines d’occurrences de la graphie Spinosa.

Outre que le numérique est bien assez souple pour tolérer certaines formes clairement circonscrites de variations (Spino*a), la pression standardisatrice peut devenir l’irritant d’une ingéniosité subversive jouant à cache-cache avec les logiciels de reconnaissance (et avec les assignations d’identité qui les motivent). La brillante nouvelle d’Alain Damasio, Les Hauts-Parleurs®, pourrait inspirer un mouvement de résistance pluralisatrice et libertaire à l’imposition d’une norme identificatrice (Spinochat)[13]. D’où un deuxième enseignement possible pour l’écologie du numérique : même si le standard homogénéisateur semble inhérent au fonctionnement des environnements pré-codés, des attitudes de résistances (collectives) peuvent toujours en déjouer les assignations grâce aux capacités de l’ingéniosité humaine à transgresser les frontières qui bornent tout univers numérisé. En l’occurrence, dans un monde où les correcteurs orthographiques auront remis à plat les discriminants sociaux d’accès à l’écriture, rien n’empêchera des bidouilleur·es de réintroduire des variantes graphiques, pour échapper à une surveillance intrusive grâce aux vertus de la créativité poétique.

Dans son Ted Talk opposant un avenir « très-humain » à un avenir « trans-humain », le même Alain Damasio souligne à juste titre la perte de puissance fréquemment entraînée par une augmentation de pouvoir technologique[14]. En prenant l’habitude de me fier à mon GPS dans mes déplacements, j’arrive certes à bon port avec plus de précision, mais je perds mon sens de l’orientation, en focalisant mon regard sur l’écran de mon smartphone et en ne prêtant plus aucune attention à mon environnement physique. Le recours systématique aux correcteurs d’orthographe aura probablement les mêmes conséquences. Tout le monde écrira facilement sans « faute ». Mais personne ne saura plus écrire. Cela est à entendre littéralement : dès lors que tout pourra être transcrit par commande vocale, le geste même d’écriture va probablement s’atrophier (comme ce semble déjà être le cas de l’écriture manuscrite à l’heure actuelle).

Faut-il s’en offusquer et, si oui, au nom de quoi ? Une première raison, d’inspiration collapsologiste (tendance survivaliste), pourrait se revendiquer du besoin de cultiver les capacités autarciques de notre corps à accomplir ses tâches essentielles sans dépendre d’appareillages (électriques), susceptibles de tomber en panne ou de manquer d’alimentation en énergie. Dès lors que ma main sait tracer des lettres, elle trouvera toujours de quoi se tailler une chose à sa portée pour en faire un crayon, alors que l’alimentation d’un ordinateur en électricité échappe aux puissances propres de mon corps individuel.

Le respect des normes orthographiques n’étant probablement pas une priorité absolue en cas d’effondrement de la civilisation thermo-industrielle, un autre niveau d’analyse sera plus pertinent ici. Comme ses partisans l’ont chanté sur tous les tons depuis des décennies, la maîtrise des subtilités de l’orthographe française n’est nullement un but en soi, mais le résultat d’une acquisition de familiarité avec la langue commune, familiarité qui augmente considérablement nos capacités expressives générales (et non seulement nos chances d’obtenir un bon emploi en évitant les « fautes » dans notre lettre de motivation). Être capable de s’orienter en général (par ses propres moyens) est plus précieux qu’arriver ponctuellement à la bonne adresse. Les y et les ph dissimulés dans les vocables français nous sensibilisent à des racines étymologiques dont la connaissance nous déniaise à la fois sur le sens des mots particuliers et sur l’évolution générale des langues. Les casse-têtes de l’accord du participe passé nous forcent à comprendre des structures profondes de la syntaxe, qui commandent notre pensée en régissant son expression. Il importe au plus haut point de cultiver notre connaissance réflexive de ces structures, pour devenir capables d’en jouer au lieu de devoir les subir.

D’où un troisième enseignement relatif à l’écologie du numérique : l’augmentation exo-somatique collective de nos facultés intellectuelles – rendue possible par le numérique après que l’industrialisation ait entrepris l’augmentation exo-somatique de nos capacités physiques – se paie certes d’une fragilisation de notre puissance d’agir individuelle, fragilisation appelée à faire problème en situation d’effondrement des institutions collectives. Mais rien n’empêche a priori de compenser cette perte de puissance individuelle par un gain de réflexivité collective. Une fois libéré du stress de « la faute » socialement disqualifiante, notre rapport à la graphie pourrait se faire réinvestir par une curiosité à la fois ludique et bricoleuse, narcissique et poétique, intéressée et intéressante. Cette réflexivité renouvelée pourrait passer par un changement de garde disciplinaire : que la grammaire meure sous le travail de sape des correcteurs orthographiques, et que vive la pragmatique ! Les variations dans l’écriture deviendront alors des terrains d’observation et d’expérimentation sur les effets de l’écriture en milieux humains. Que se passe-t-elle lorsque vous rajoutez des marques d’écriture inclusive ? Lorsque vous les supprimez ? Lorsque vous choisissez d’écrire qu’un livre est hénaurme ou qu’un Énarque vous a tuer ?

Le geste le plus spectaculaire d’Honorat Rambaud, en 1578, n’a pas simplement consisté à promouvoir une réforme de l’orthographe française, mais à faire fabriquer de nouvelles fontes pour imprimer de nouveaux caractères capables d’aligner strictement la graphie sur la prononciation. Son intervention s’est située précisément au niveau qui est aujourd’hui celui du « clavier », du keyboard, là où nous allons chercher les « clés », les « types », les « touches » dont les « combinaisons » informent l’intercommunication de nos pensées comme de nos inconscients. On sait que les premiers traducteurs du mot computer en français ont (hélas !) finalement retenu ordinateur, choisi pour ce qu’il apportait d’ordre subliminalement divin, contre combinateur, écarté pour les connotations mafieuses des combines qu’il charriait. Or, comme on l’a évoqué fugacement au passage, l’hypothèse du dépérissement de l’orthographe s’inscrit dans un dépérissement plus général, qui serait celui des claviers devenus obsolètes dans un monde pleinement restructuré autour des interfaces vocales. C’est sur cette hypothèse que j’aimerais conclure avec un quatrième sondage dans l’écologie orthographique du numérique.

Que perdrions-nous dans un monde sans claviers – hormis des fautes de frappes et des occasions de tendinites ? Au moins trois choses. D’abord, des catalyseurs de réflexivité. Le moment de l’écriture est celui où la parole en général, et la commande en particulier, s’articulent sous nos yeux en structures distinctes, dont les segmentations, les accords, les symétries et les contrastes s’affichent sous nos yeux dans la synchronicité durable d’un plan à deux dimensions. Hormis quelques personnes exceptionnelles, la plupart d’entre nous subissons les paroles orales qui s’échangent entre nous, pour la bonne raison qu’elles émanent de cet entre-nous en co-présence et en co-pression, bien davantage que de notre personne propre. C’est dans le rapport (isolé) à l’écrit et au clavier que nous pouvons essayer de comprendre (saisir-comme-un-tout) réflexivement ce qui nous entreprend dans nos communications orales avec autrui.

Ensuite, les claviers opèrent comme des exhausteurs de causalité. L’insistance de Vilém Flusser à associer écriture, linéarité et causalité relevait d’une profonde intuition, que l’écologie du numérique gagnera à mettre au cœur de sa conceptualisation. En « alignant » des événements sur une seule dimension où tout doit nécessairement se suivre dans un certain ordre, le travail d’écriture doit structurellement se demander quoi vient après quoi (post hoc), de même qu’elle tend non moins structurellement à faire imaginer que ce qui vient avant peut avoir non seulement précédé, mais causé ce qui s’en est suivi (propter hoc). Le travail au clavier est donc le lieu d’une réflexion et d’une expérimentation sur des hypothèses de causalité. Et dès lors qu’une succession d’événements est perçue comme relevant d’une « action » humaine dans la mesure où une hypothèse de causalité a contribué à déterminer cette succession particulière, c’est surtout (quoique non exclusivement, bien entendu) en agissant sur des claviers que les humain·es agissent désormais sur le monde.

Enfin, les claviers peuvent devenir des vecteurs d’égalité. Tout en sachant que les prophéties péremptoires ont souvent fini par mordre la poussière, on peut affirmer que les claviers ne seront jamais complètement remplacés par des commandes vocales. Et cela pour la bonne raison que toute une série d’écritures sont simplement imprononçable, sinon indicibles – à commencer par celles qui codent les machines destinées à court-circuiter le passage par l’écriture. Dès lors qu’il y aura toujours des claviers, aussi longtemps du moins qu’il y aura des programmeurs, la vraie question – que Vilém Flusser mettait déjà au cœur de sa réflexion – est de savoir qui parmi nous sera en position d’écrire (programmer, linéariser, causaliser) la vie des autres. Veiller à ce que, dans une société intensément informatisée, tout le monde ait l’occasion de travailler devant un (vrai) clavier pourrait donc constituer un principe important à garder en tête dans nos conceptualisations de l’écologie sociale du numérique.

De ce point de vue, l’évolution qui a conduit de l’ordinateur personnel des années 1990 à la domination actuelle du smartphone a de quoi inquiéter, puisque l’écosystème dont celui-ci participe semble voué à exclure l’utilisateur·e de toute position d’écriture (autre que pour de brefs messages à poster dans des situations dialogales)[15]. Le destin des écologies futures du numérique se jouera en grande partie dans la façon dont les fonctions d’écriture (y compris d’interventions (re)programmatrices) seront inscrites dans les appareils de demain – et le design des claviers aura à la fois le rôle de symptôme et de facilitateur (ou d’inhibiteur) d’une souhaitable égalisation des rôles et des pouvoirs. Envisager l’écologie du numérique depuis le petit bout de la lorgnette orthographique entraîne bien entendu des effets de déformation. Les possibilités entrouvertes par le développement de la reconnaissance vocale font miroiter la possibilité d’un monde libéré des affres de l’orthographe, en particulier de ses effets de stigmatisation sociale. L’idée que nos pensées, une fois oralisées, puissent s’orthographier par délégation à un logiciel de correction automatique pose toutefois des questions plus générales sur notre puissance d’agir au sein des environnements numériques. Dans un monde informatique où tout est écrit, sinon là-haut, du moins là-dedans (à savoir dans le code de programmation), il importe de se rappeler que ce qui s’écrit tout seul ne s’écrit jamais tout seul : c’est simplement ce qui se trouve écrit par autrui. Même les bêtes et les herbes, comme l’entrevoyait Honorat Rambaud, se retrouvent aujourd’hui alphabétisées par les séquences de lettres codant leur ADN d’OGM. Aussi bien du point de vue du design que des politiques industrielles et des revendications sociales, le défi des prochaines années sera de renforcer la place des catalyseurs de réflexivité, des exhausteurs de causalité et des vecteurs d’égalité dans les écologies du numérique à venir.

[1] Honorat RAMBAUD, La declaration sur les abus que l’on commet en escrivant, Lyon, Jean de Tournes, 1578, p. 40.

[2] RAMBAUD H., La declaration sur les abus que l’on commet en escrivant, op. cit., pp. 34-36.

[3] RAMBAUD H., La declaration sur les abus que l’on commet en escrivant, op. cit., p. 36.

[4] RAMBAUD H., La declaration sur les abus que l’on commet en escrivant, op. cit., p. 44.

[5] Je renvoie ici aux analyses déjà menées dans Yves CITTON et André WYSS, Les doctrines orthographiques de la Renaissance en France, Genève, Éditions Droz, 1989.

[6] RAMBAUD H., La declaration sur les abus que l’on commet en escrivant, op. cit., p. 5

[7] « Je désigne par écriture l’activité concrète qui consiste sur un espace propre, la page, à construire un texte qui a pouvoir sur l’extériorité dont il a d’abord été isolé ». Michel de CERTEAU, « L’économie scripturaire », L’invention du quotidien, tome I : Arts de faire (1980), Paris, Éditions Gallimard, 1990, p. 199.

[8] Le beau livre de David ABRAM, Comment la terre s’est tue, Paris, Éditions La Découverte, 2011, en a déjà remarquablement balisé des enjeux essentiels.

[9] Friedrich KITTLER, Gramophone, Film, Typewriter (1986), Dijon, Éditions Les presses du réel, 2018 ; Mode protégé, Dijon, Éditions Les presses du réel, 2014.

[10] Vilém FLUSSER, Ins Universum der technischen Bildern, Göttingen, European Photography, 1985 ; Die Shrift. Hat Schreiben Zukunft ?, Göttingen, European Photography, 1987. Des traductions anglaises de ces textes essentiels ont été publiées par University of Minnesota Press. Pour des textes en français, voir La civilisation des médias, Belval, Circé, 2006, ainsi que les écrits rassemblés dans le dossier « Flusser et les programmes » publié dans le n° 75 de la revue Multitudes.

[11] Voir sur ce point Antonio CASILLI, En attendant les robots, Paris, Éditions du Seuil, 2018.

[12] RAMBAUD H., La declaration sur les abus que l’on commet en escrivant, op. cit., p. 38.

[13] Alain DAMASIO, Les Hauts-Parleurs® in Aucun souvenir assez solide (2012), Paris, Éditions Folio, 2015.

[14] Alain DAMASIO, « Très-humain plutôt que trans-humain », TEDxParis, 2014, [en ligne] https://www.youtube.com/watch?v=cR0T5-a6YTc.

[15] Voir sur cette question Yves CITTON, « Vers un évidement des écrans en tableaux de bord ? », à paraître dans Mauro CARBONE et Jacopo BODINI, L’avenir des écrans, Paris, Éditions Mimésis, 2021.